编者按:百年征途刻匠心,创新求索启华章。在中国旅游集团跨越世纪的发展历程中,一代代中旅人以担当扛起时代使命,以创新描绘行业蓝图,以专业雕琢创业初心,将“诗与远方”淬炼成可感可触的文旅精品。为传承弘扬优秀企业文化,我们特别推出【专业精神】专栏,讲述中旅人打磨服务细节,突破行业边界,以专业精神助力集团高质量发展的故事。

“泱泱中华,历史何其悠久,文明何其博大,这是我们的自信之基,力量之源。”习近平总书记发表2024年新年贺词时,身后书架上的一张照片里,写着“锦绣中华”四个大字,那是习近平总书记同夫人彭丽媛在深圳锦绣中华景区的留影。

作为世界上面积最大的实景微缩景区,深圳锦绣中华是中国灿烂文化和锦绣河山的荟萃缩影,全园如巨幅中国地图,82个景点依照方位分布其间。开园以来,景区累计接待海内外游客超7000万人次,营收近60亿元,创造了国内主题公园长达三十多年持续盈利的行业奇迹。

这一切,都离不开时任香港中旅集团领导马志民的远见卓识与专业精神,离不开中旅人对中华文化深厚底蕴的深入挖掘与精彩呈现。

不忘初心 坚定启程

马志民,原名马启煌,1932年生于广东台山,早年受进步书刊影响,改名“志民”,取“立志为民”之意。1979年,他入职香港中国旅行社,历任副总经理、总经理等职。1985年香港中旅(集团)有限公司成立,他担任副董事长、总经理,这也成为他开创深圳锦绣中华的机缘。

香港中旅集团成立暨兴建华侨城招待酒会(左二为马志民)

1985年2月,时任全国人大常委会副委员长、华侨委员会主任委员的叶飞对马志民等人提出,要香港中旅集团投资,开发深圳沙河原属光明华侨农场的一片土地,使之成为吸引华侨资金、技术和人才的窗口和基地。当年8月,国务院正式批准,由香港中旅集团在深圳湾畔的4.8平方公里土地上,建设运营华侨城。

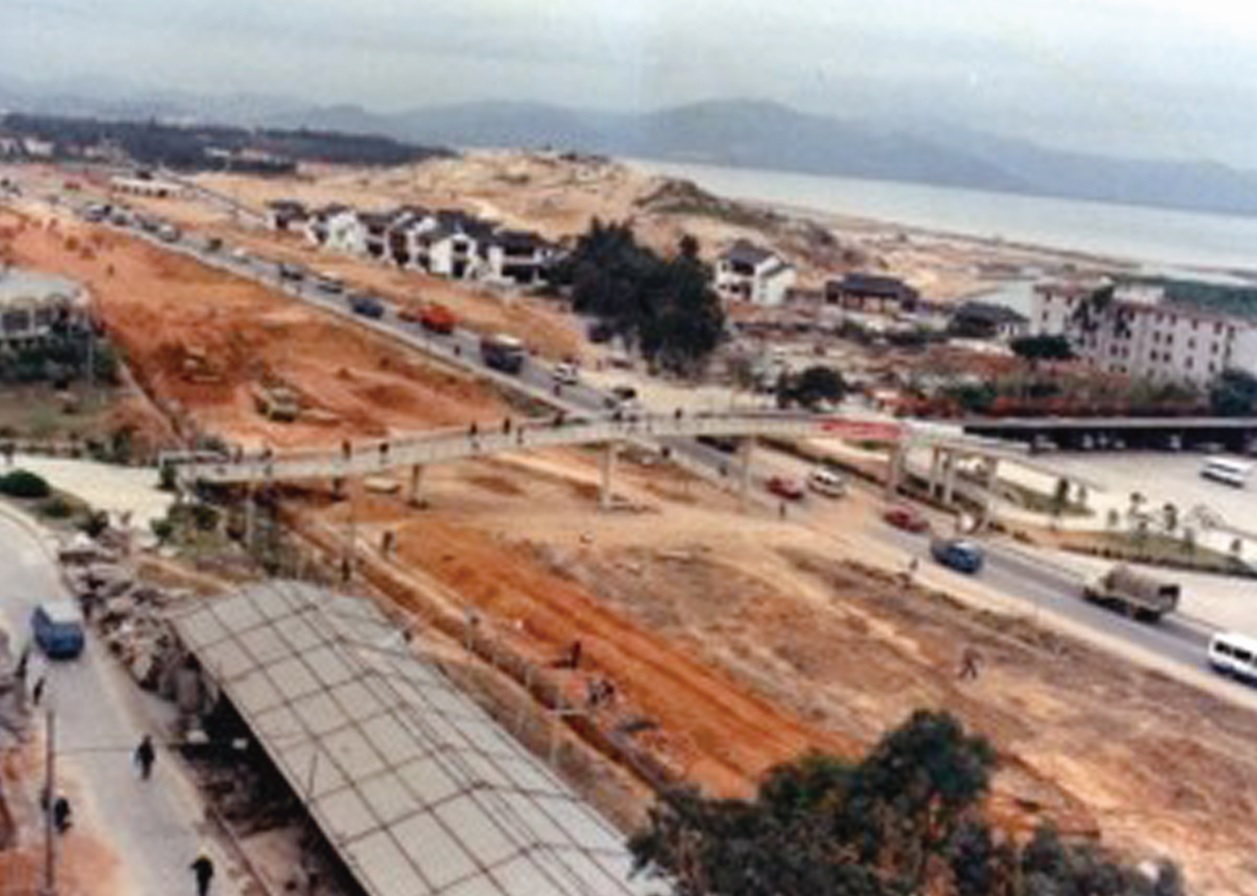

华侨城建设指挥部成立大会现场

1985年11月,深圳特区华侨城建设指挥部成立,马志民任指挥部主任。从中央到省市,各级领导都对华侨城的兴建非常重视,期望很高。与此同时,在当时还是一片滩涂的区域上,能否有效地发展旅游业,很多人心中没底,质疑甚至反对声不绝于耳。有人说,深圳湾那么荒凉,拿出1亿资金在那里搞旅游,无异于把钱扔到海里;还有人说他违背了华侨城建设的初衷。如何结合香港中旅自身特点,在旅游方面打开突破口,是摆在马志民面前的一道难题。在这样的形势下,马志民所肩负的责任与压力可想而知。

马志民(左一)向时任中共中央委员、广东省委书记林若(左二)介绍华侨城开发规划

面对质疑,马志民顶住压力,以高度的责任心推进项目建设。他坚持旅游为主和规划先行,宁可在规划上多花时间,也不盲目建设,专门聘请专家历时数月深入研究,几易其稿,最终制定了科学合理的总体规划。对于华侨城区域要打造什么样的旅游项目,马志民早有考量。他曾在荷兰游览“小人国”并大受启发:小小微缩景观能穷尽荷兰名胜,我们为什么不能把中华五千年文明和大好河山浓缩在一地,不仅让国内民众一饱眼福,更使境外游客“一步迈向历史,一日畅游中华”,让世界了解中国,改变刻板印象。马志民下定决心,要把美丽中国描绘在华侨城的土地上。

可在那时,主题公园还是大多数人听都没听过的新鲜事物,马志民的先进理念曲高和寡。

中国第一座主题公园,在一片质疑声中起步。

攻坚克难 精益求精

项目能够成功,光靠理念和规划可不够,更靠不怕难的劲头、强烈的创业激情和坚定的执行力。筹建组没有现成的经验,最初只有4个人,缺资料,缺人才,缺数据,一切只能“摸着石头过河”,向全国重点文物单位、博物馆等机构发出的80多封求助信,也是回信寥寥。面对这种局面,筹建组辗转北京、南京、苏州、西安等地,专程上门,诚心求教,终于赢得了专家教授们的信任和支持,为几十个景点物色到理想的设计和制作人员。

马志民(右一)陪同时任全国人大常委会副委员长、华侨委员会主任委员叶飞(右二)考察华侨城

本着建就要建成精品的态度,马志民对景点设计制作提出了两个原则,充分体现主题公园建设中的工匠精神︰一是必须保证历史真实性,微缩后的建筑保持实景原样,即使已经损坏了的,也要按损坏原样制作,不能凭想象复原;二是要求景点制作必须达到相当的工艺美术水平,坚持高品质高品位,精雕细琢,否则就失去了观赏价值。

建设初期的锦绣中华工地

1987年9月,马志民筹划已久、占地面积30万平方米投资1亿元的锦绣中华正式破土动工,万里长城、兵马俑、莫高窟等不同的景点,将按比例按区位分布在景区的中国版图上。为再现真实风貌,许多微缩景观都是请原景点所在地的文物研究部门和古建筑施工队联合建造。以长城为例,本来可以用水泥灌注,再划上白线表示砖块即可,但锦绣中华的长城景观是按照长城大青砖的1:15比例烧制(共计烧制650余万块砖)再逐块砌成的,并由国家文物局古建筑专家组组长、著名长城专家罗哲文现场指导。许多年后,旅游界和古建筑界的专家们仍然认为,作为大型人造景观,“锦绣中华”景点的建筑是最精致的。

长城微缩景观

在马志民的带领下,全国20多个省市2000多名技术人员会集深圳,奋战两年,才完成了第一期74个景点的建设。1989年9月,锦绣中华微缩景区试营业,首日入园人数就超过3000人。当年11月22日,马志民站在写有“锦绣中华”四个大字的牌匾下,为他一手打造的主题公园剪彩,来自20多个国家和地区的1400多位嘉宾出席仪式。长期担任香港中旅领导职务的卢瑞安回忆当年盛况,“开业的时候人非常多,为了安全考虑,我们还采取了一些分流措施,当时人都是冲进来的。”景区开业后轰动海内外,以锦绣中华为背景的照片从深圳大大小小的冲印店冲印出来。开业第一年接待游客就超过300万人次,1个亿的投资全部收回,取得了巨大成功。

锦绣中华开业仪式

细节服务 创造奇迹

锦绣中华和其后兴建的中国民俗文化村,自马志民构想之日起,就以文化为血脉,彰显家国情怀,践行央企担当。中华文化的深厚底蕴给予景区源源不绝的生命力,成为锦绣中华取得市场成功的有力保障。此外,锦绣中华的骄人成绩还与项目选址密切相关,地处珠三角城市群吸引到周边省市大量客源,还填补了经济高速成长的深圳没有知名旅游景点的空白,更借助改革开放窗口的区位优势满足入境游客的旅游需求。景区的成长轨迹,与中国旅游业的发展历程同步,与国人日渐高涨的旅游热情并行,甚至推动了这一潮流的发展。从中可见马志民的深思熟虑与高瞻远瞩。

锦绣中华的82处微缩景观,中国民俗文化村的28个村寨以及其所展现的56个民族的风情,让中国传统文化和民族文化得以鲜活呈现。中华文化的深厚底蕴促成了景区的成功,景区所坚持的“中国文化传播者”的使命,得到了市场的肯定与回报。关于中国第一座主题公园,还有两个不能不说的故事。

锦绣中华欢迎各地游客

第一个故事是,锦绣中华开业前,有位在深圳工作的外国人向马志民表示,这个项目不错,但中国人自己的团队肯定管理不好,管理的劣势半年之后就会显现出来。还有一位曾到中国旅游的外国游客来信指出,中国景区的洗手间状况是一个大问题。

这两件事给了马志民很大触动,他要求团队在洗手间等园区设施和环境方面下大功夫。在那个年代,锦绣中华的洗手间不仅干净卫生,还通过盆栽绿树、轻柔音乐和阵阵幽香营造舒适环境。硬件跟上的同时,锦绣中华更注重细节,免费提供梳子、针线包、药箱等便利服务。并加强规范管理,针对洗手间卫生状况开展评比,选树优秀服务人员典型。多措并举下,彻底改变了当时中国景区给外国游客留下的固有印象。锦绣中华用开业之后的巨大成功,成功反驳了中国团队管理不好主题公园的说法。

第二个故事是,1992年1月,邓小平在家人的陪伴下来到锦绣中华,他向沿途的工作人员和游客亲切招手,兴致很高,陪同的马志民一路为他讲解中国第一座主题公园的亮点特色。当抵达西藏布达拉宫景点时,邓小平说:“中国其他地方我都去过了,就是没有到过西藏。”随后,他在这里合影留念,以这一方式完成了一件平生夙愿。

邓小平和家人在锦绣中华布达拉宫景点前合影留念

在此之前的1991年,国际天文学联合会小行星委员会、中国科学院紫金山天文台将国际编号为3088号的小行星,命名为“锦绣中华星”。命名大会上,马志民接过这一在我国人造景观建设中前所未有的荣誉。

马志民出席锦绣中华星命名大会

精神引领 文化传承

从饱受质疑到引起轰动,从纸上构想到梦想成真,马志民敢为人先、排除万难,最终干成前所未有的创举。在他的推动下,中国主题公园建设从无到有,实现了划时代的突破。2006年6月,马志民在广州逝世。图书《话说白沙》中曾这样谈到马志民的一生,“人的一生像一本书,有的波澜壮阔,有的寡淡如水,有的杂乱无章,有的井然有条……被称为中国现代主题公园之父的马志民的人生,却不如字面看来的浪漫和梦幻,那是足以概括中国当代一段历史的苦涩和悲壮。他蛰伏在夹缝中,保持敏锐、迅速、进步,等来了春天”。

斯人已逝,精神永存。在中国旅游集团发展史上,马志民缔造深圳两园的创业故事不仅是文旅创新的里程碑,更是一部企业文化与行业理想相互辉映的生动教材。站在中华民族伟大复兴的新时代,面对文旅产业深度变革的新形势,我们回望这段史诗般的创业故事,依然能够看到它不曾褪色的耀眼光芒,给予我们常思常新的启迪。

马志民创业过程中坚持以专业立身、以责任为基、以服务为本、以执行制胜、以激情驱动、以成事为果,体现的是中国旅游集团百年发展历程中所蕴含的优秀文化基因,值得一代代中旅人传承与发扬。我们要学习他对行业发展趋势的洞察力以及其中所体现的专业精神,学习他面对难关不怕困难、敢啃硬骨头的精神,学习他以游客为本、坚持服务至上、关注细节的精神,学习他勇于突破创新、把事干成的精神。这是他给后来者们留下的宝贵精神,也是我们拥抱行业变革的底气。

“锦绣盛市·梦华录”文娱主题区

如今,锦绣楼前高朋满座,州桥夜市灯影交错,文娱主题区“锦绣盛市·梦华录”全新开放、综艺史诗《龙凤舞中华》焕新呈现。开园36年来,锦绣中华源源不断释放着中华优秀传统文化的魅力,用文化和商业不断取得双重突破来告慰着马志民这位开拓者的构想与期待。